クローズアップ研開 #01

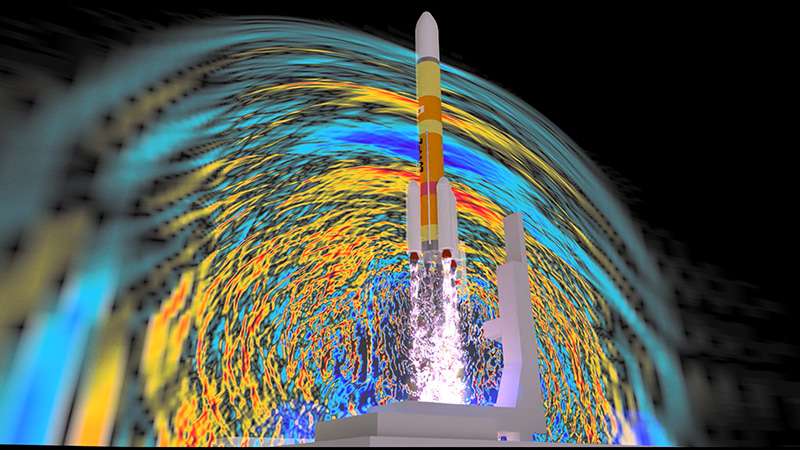

数値シミュレーションで支えたH3ロケット開発

プロフィール

根岸秀世

研究開発部門

第三研究ユニット

研究領域主幹

今回は根岸さんにお話を伺います。まずは簡単に自己紹介をお願いします。

研究開発部門第三研究ユニットの根岸と申します。入社以来、一貫して

- 宇宙領域に係る数値シミュレーション技術の研究開発

- 数値シミュレーション技術を活用したプロジェクト課題解決

の業務を行っています。

研究開発部門第三研究ユニットでは部門の垣根を超えてH3ロケットの開発に貢献したということですが、具体的にどのような技術で開発に携わったのでしょうか。

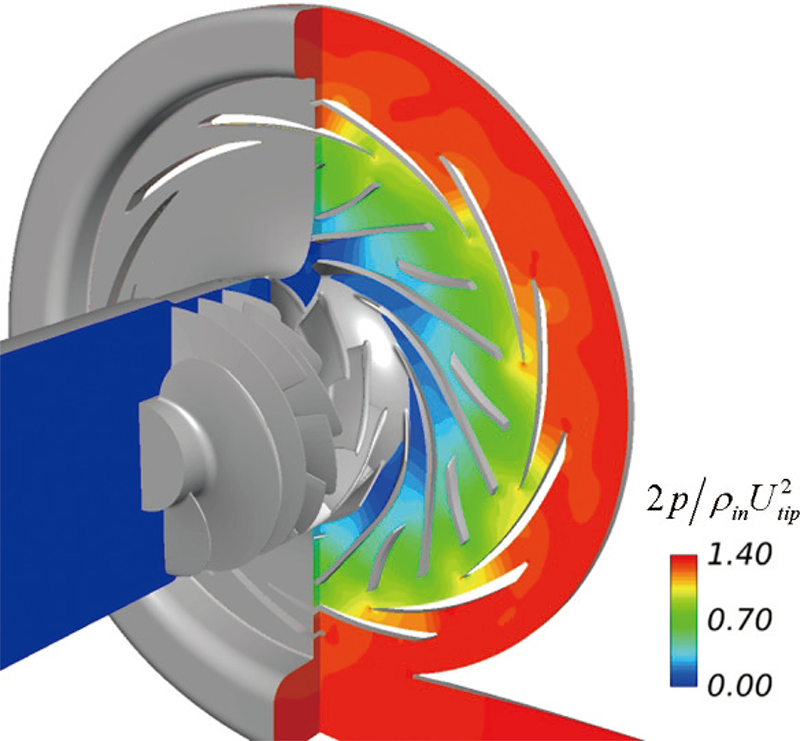

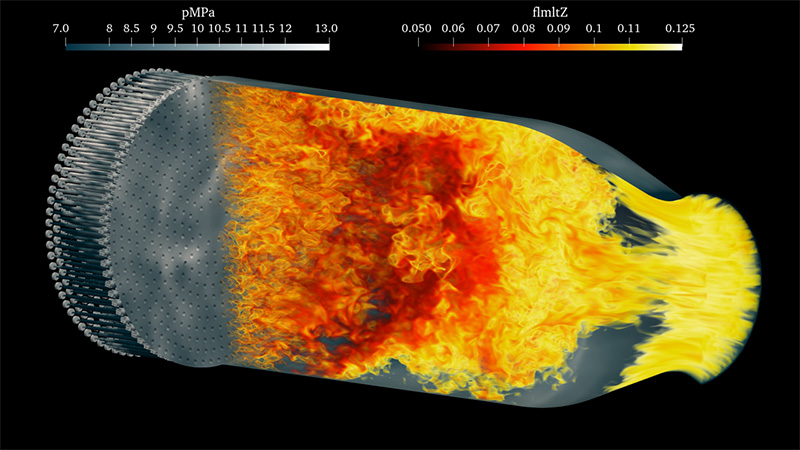

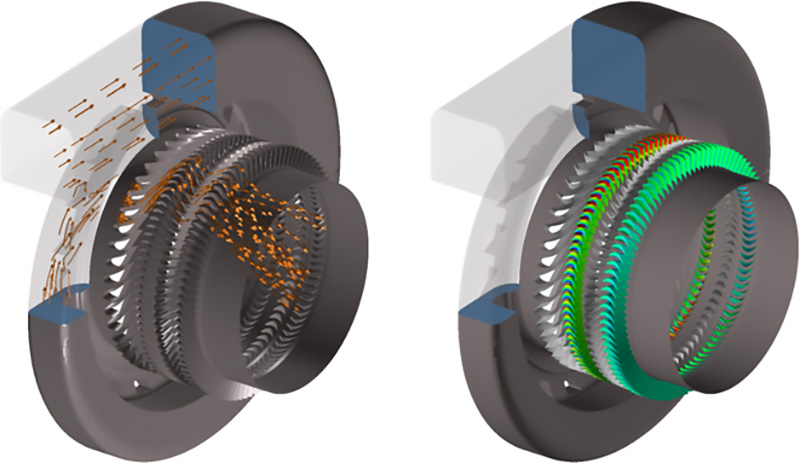

数値シミュレーション技術です。H3ロケット開発が始まる前から、宇宙輸送技術部門と研究開発部門(第三研究ユニット)は、連携して次世代のロケットエンジン開発に必要となる数値シミュレーション技術の研究開発と検証を進めてきました。

連携のキーとなった「数値シミュレーション技術」とはどのような技術なのでしょうか。

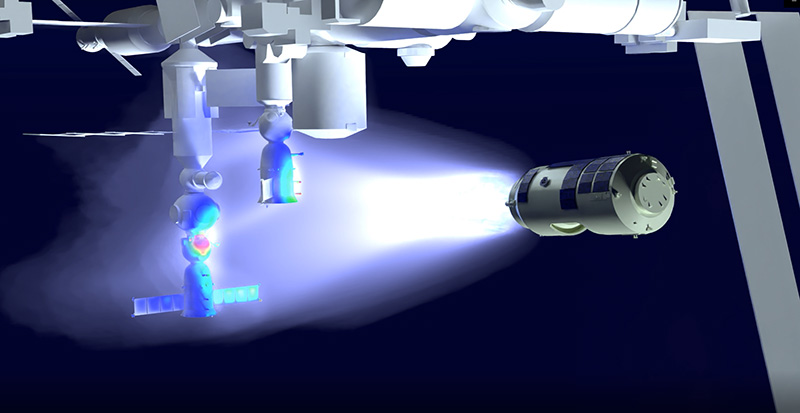

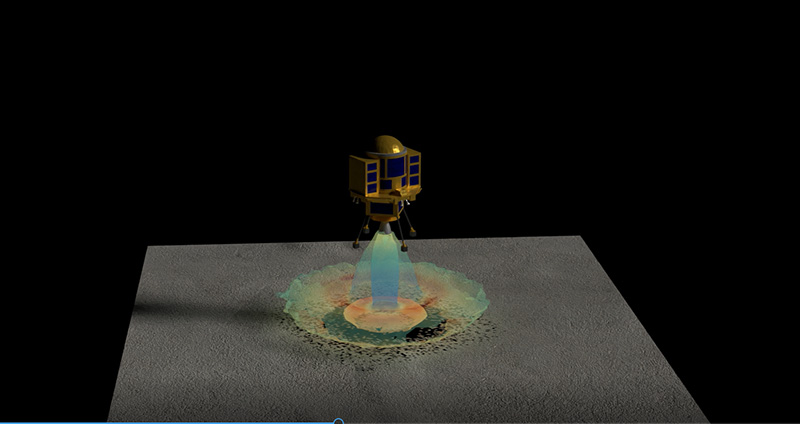

理論、実験に次ぐ第三の手法と呼ばれている技術で、コンピュータ上で環境を作り出して実験する、「バーチャルな実験」です。実験をしなくても物理現象を詳細に再現できるので、宇宙空間など実験ができない極限環境での現象を確かめることもできます。以前は、試験で不具合が出るたびに設計からやり直すことを繰り返していましたが、数値シミュレーションを使えば、試験をする前に設計上の不具合を洗い出すことができます。H3ロケット開発では、従来の試験主体の開発から、数値シミュレーション技術を取り入れた新しい開発手法を採用することで、信頼性向上や設計開発の効率化に努めています。

なるほど。実際にロケットエンジンの試験をするには時間も手間もかかりますが、それをシミュレーションで実施することで、より効率的に設計の妥当性を確認したり、課題を抽出したりすることができるのですね。開発期間の短縮にも繋がりそうです。

LE-9エンジンの設計開発で顕在化した各種技術課題について、数値シミュレーション技術を適用し、設計の妥当性評価や物理現象の理解、性能向上等に向けた設計提案など、チームメンバー総動員で幅広く貢献できていると思っています。

数値シミュレーションの魅力について補足いただけますか。

「数値シミュレーション」の魅力ですが、意義価値ととらえれば、

- 実験では計測困難な物理を詳細に観察できること

- 微小重力や高真空、高圧、高温など地上試験が困難な事象をコンピュータ上で再現できること

- 数値シミュレーションは「計算プログラム」ですので技術継承や水平展開がしやすい

などがあると考えています。後は、計算結果を綺麗に可視化すればCGみたいで、カッコイイというのも魅力ですかね。実際、私は大学の学生時代から数値シミュレーションに取り組んでいるのですが、当時の指導教官にカッコイイ数値シミュレーション結果の数々を見せていただき、そこからハマってしまった感じです。

話は戻りますが、どのような経緯で研究開発部門(第三研究ユニット)の数値シミュレーション技術をH3ロケット開発に活用することになったのでしょうか。

そもそも研究開発部門の数値シミュレーション技術の研究開発が、ロケット開発のために始まったからです。

1999年のH-II 8号機の失敗をご存じの方もおられるかもしれませんが、飛行中に1段エンジンLE-7が破損し推力を失ったため、指令破壊して機体の残骸とペイロードが小笠原諸島の北西海上に落下しました。フライトデータや製造記録だけでは失敗原因を絞り込むことが困難だったため、問題となったLE-7エンジンを3,000 mの海底から奇跡的に回収して、現物を確認することで失敗原因を特定したことは有名な話です。その際、当時の理事長が「なぜロケット開発をしているのに、その数値シミュレーション技術を研究開発し扱える部署がないのか?」と檄を飛ばされ、翌年すぐにロケット開発のための数値シミュレーション技術を研究開発する現部署が発足しました。それ以来、当部署の数値シミュレーション技術は、H-IIAロケット開発、H-IIBロケット開発、イプシロンロケット開発と順次適用され、その適用範囲や場面が拡大してきました。そしてH3では、数値シミュレーション技術を設計上流段階から取り入れた開発手法を取り入れることになり、現在に至ります。ちなみに、H3プロジェクトのLE-9エンジングループのメンバーとは、LE-9エンジンの技術実証プログラムLE-Xの時から一緒になってエンジン開発やそれに必要な数値シミュレーション技術開発と試験検証を二人三脚でやってきました。依頼先/依頼元という仕事上の関係という次元ではなく、ロケット開発について熱い想いを共有し、苦楽を共にしてきた“仲間”という意識です。

うまくいったところ・うまくいかなかったところはどういったところでしたか。

うまくいったことで印象深かったことは、数値シミュレーション技術での検討に基づき新しい形状を提案し、それが採用され、実際に予想通りの効果が発揮されたときです。うまくいかなかったことは、やはり開発後期に顕在化した燃焼室開口とタービン翼疲労の問題です。これらは熱、流体、構造が相互に干渉するマルチフィジックスで、同時発生する複数の物理現象を扱うことは今の数値シミュレーション技術ではまだまだ予測が難しい課題です。ということで、今現在もこの種の課題を研究テーマに据えて日々研究を進めています。

現在の課題にもつながっているのですね。

はい。LE-9エンジンは2段階開発となっていて、Type 2エンジンという恒久対策を施した形態を完成させる必要があります。そのため、今もチーム一丸となって全力支援しています。

最後に根岸さんにとって、研開部門における研究業務とは何でしょうか。

「“望み”を叶えるための仕事」ですかね。JAXAは、ロケットを打ち上げたり、衛星を打ち上げたり、月等の惑星に探査機を送ったりと、大きなMission(“望み”)を定義してプロジェクトを組んで実現していくことが本流の仕事になります。それに対し、研開部門はALL JAXAのMissionを成功させるために必要な新規技術開発や物理現象理解といったことを研究業務として取り組んでいる意識です。

プロジェクトを成功に導きたい、そういった組織の望みを研開部門から叶えようとしているのですね。ありがとうございました。

こちらこそ、ありがとうございました。

※2025年3月現在の情報です。